Miércoles, 12 de mayo de 1975

Nos mudamos de un pequeño pueblo a las afueras de Madrid en el 75. Mis padres, acostumbrados a la vida rural, buscaban un respiro en la capital, algo más de oportunidades y un techo propio. Habíamos comprado una casita al borde de la ciudad, ilusionados de empezar una nueva etapa.

Recuerdo que en el pueblo todo el mundo se ayudaba, y mis padres no eran menos. Así que, cuando los antiguos propietarios nos pidieron quedarse un par de semanas más en la casa, no dudaron en decir que sí. Argumentaron que les faltaban unos trámites y les sería de ayuda. Parecía razonable, y aceptamos prorrogar su estancia.

Aquella familia tenía un mastín negro, grande y de mal genio, al que llamaban Trueno. Ni se les ocurrió llevárselo consigo y ni falta que hacía, porque el animal únicamente obedecía a su amo y ni así. Trueno me impactó para siempre: feroz, ladrador, siempre suelto por el patio. Enseguida le cogí miedo.

El problema fue que las semanas prometidas se estiraron. Una, dos, tres y la familia seguía allí, como si la casa no hubiera cambiado de manos. Dormían hasta que llegaba la hora de merendar, no levantaban un dedo y, por cómo mandaba la madre, cualquiera diría que seguían siendo los dueños. Ni pensar en hacer las maletas. Mis padres, con toda la educación del mundo, les recordaban el trato, pero ellos siempre encontraban excusas para quedarse más.

El perro, mientras, hacía lo que quería. Cada vez que mi padre salía temprano rumbo al trabajo y mis hermanos al colegio, el mastín campaba a sus anchas. Nadie quería salir al jardín: si cruzabas, Trueno te lanzaba una dentellada. Mis padres pidieron amablemente que lo ataran o lo vigilaran, pero nada cambiaba.

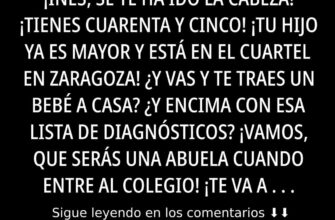

Hasta que, claro, sucedió lo inevitable. Mi hermana pequeña, Inés, regresó del cole una tarde, abrió el portón sin mirar y el mastín la tiró al suelo de un empujón. Afortunadamente, solo fue un buen susto, la ropa sucia y algún rasguño. Aun así, los anteriores inquilinos soltaron que la culpa era de mi hermana, por llegar antes de tiempo.

Aquella misma noche, mi padre perdió la paciencia. Ni se quitó la chaqueta de faena antes de entrar. Salió al salón y, con voz firme, mandó a la madre, a la hija y luego al marido a la calle. Sus pertenencias volaron directamente por encima de la tapia, chapoteando en el barro y los charcos de la acera.

El colmo fue cuando intentaron que el perro atacara a mi padre. Trueno, tras la bronca y todo el jaleo, se acobardó y se escondió en la caseta, sin atreverse a salir ni a defender a nadie. Una hora después, toda la familia estaba fuera, el portón bien cerrado y el animal junto a sus dueños, mirando con esos ojos de quien sabe que la fiesta ha terminado.

Hoy, recordando aquellos días, sé que la paciencia tiene un límite, aunque uno venga de una cultura de ayuda y hospitalidad. En Madrid, como en cualquier parte, hay que saber cuándo cerrar la puerta y cuidar de los tuyos, aunque para ello tengas que ser más firme que de costumbre.