Querido diario,

Papá ¿es verdad? soltó la voz temblorosa de mi hija mayor, Irene.

¿Qué dices? respondí en voz baja, sin atreverme a mirarla a los ojos.

Que te vas de nosotros y que esa mujer espera un hijo tuyo.

Un silencio denso llenó la estancia. Ana, mi mujer, miraba al vacío; sus ojos estaban rojos de llanto. Mis dos pequeñas, María y Luisa, se aferraban una a la otra, buscando en aquel miedo alguna tabla de salvación.

Sí dije al fin, suspirando. Es cierto. Mi vida tiene que seguir.

¿Seguir? estalló Irene. ¿Con quién? ¿Con una muchacha de mi edad? ¿Con esa que menosprecia a mi madre y se burla de ella? ¿Cómo puedes, después de veintidós años de matrimonio, dar la espalda a todo lo que ella ha hecho por ti?

Bajé la cabeza. Me sentía avergonzado, pero no lo suficiente como para detenerme. Lourdes, con su juventud y sus halagos, ya me había envuelto en su red. Tenía veinticinco años, casi la edad de mi hija. Grosera, atrevida, ruidosa; no temía decir a los cuatro vientos:

Yo soy su futuro. Y ustedes solo son el pasado. Aceptadlo.

Ana no respondió. Guardó silencio porque el corazón ya no tenía fuerzas para luchar. Después de tantos años de amor, de noches sin sueño, después de haberle entregado todo, yo la abandoné, dejándola con el dolor y con tres hijas.

Pasaron varios meses y la tensión no hizo más que crecer. Irene, al ver cómo Lourdes humillaba a su madre una y otra vez, ya no aguantó:

¡No eres nada! ¡Nunca serás parte de nuestra familia!

Lourdes gritó, sacó el móvil y empezó a grabar todo, amenazando con montar un escándalo.

Al cabo de unas semanas llegó la citación judicial: yo había presentado una demanda contra mi propia hija por daño moral a la amante.

¿Cómo pudiste, papá? susurró Irene, frente a mí en el tribunal, con los ojos llenos de lágrimas. Soy tu hija siempre te he admirado, me he enorgullecido de ti ¿Y ahora me haces esto?

Tenías que respetar a Lourdes contestó, frío, mientras sostenía su mano.

Ana se sentó a un lado, mordiendo sus labios hasta sangrar. Mis dos hermanas menores lloraban en silencio.

Aquella jornada marcó la última vez que la vi como padre.

Cegado por la ambición y por una juventud fingida, perdí no solo a mi familia, sino a mí mismo.

Mis hijas se quedaron con su madre. Crecieron demasiado rápido, aprendiendo a base del propio sufrimiento que la familia verdadera no siempre se mide por la sangre.

Los años siguieron su curso. Ana siguió digna, aunque sola. Las chicas forjaron sus vidas.

Lourdes se marchó. Cuando se quedó con todo lo que pudo: dinero, casa, fuerzas, me dejó sin nada, solo con una niña pequeña y sin alma.

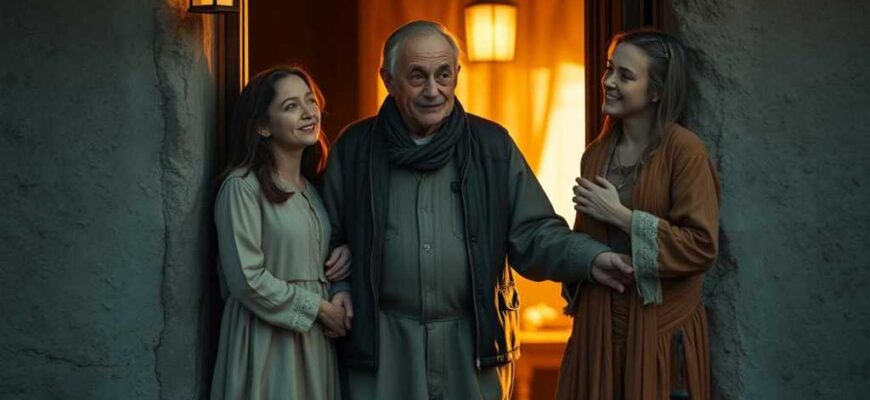

Una noche llegué a casa, ya canoso y exhausto, con la mirada de quien lo ha perdido todo. En la puerta estaban mis hijas. Me observaron largamente, en silencio. En sus ojos se leía la pregunta que nunca supe responder:

«¿Cómo pudiste traicionarnos, papá? ¿Cómo pusiste a otra persona por encima de nosotras? ¿Cómo destruiste todo lo que teníamos?»

No dije nada. Sólo incliné la cabeza.

En el silencio que quedó entre nosotros quedó lo único que no muere: el dolor y el arrepentimiento tardío.

Hoy he aprendido que la verdadera familia se cultiva con respeto y amor, no con promesas vacías ni con la sed de novedad. La lección que me llevo es que, a veces, el precio de perseguir una ilusión es perderse a uno mismo.