¿Le has registrado a ese tío en el piso? me quedé boquiabierto cuando Ana, mi madre, soltó la frase. Yo nunca me había imaginado que haría algo así.

¿Y qué? siguió diciendo, mirando al compañero de piso, medio en voz baja. ¡Si ya tiene cuarenta años, debería tener su propio hogar!

Mi padre falleció cuando tenía trece años y mi hermana Inés apenas tenía tres. No teníamos a quién recurrir; la única abuela materna había muerto dos años antes y no teníamos más parientes.

La verdad, con mi padre no estaba muy unido; se pasaba de turno en turno y casi no nos veía, aunque sí nos mantenía. Ahora, con solo el sueldo de cajera de mi madre, la vida se estaba poniendo cuesta arriba.

Me daba pena la mamá, que tras perder al sostén de la familia se había quedado desorientada. Yo intentaba ayudar en lo que podía: curioseaba algún curro extra, echaba una mano en casa y cuidaba de Inés. Cuando, un año después, mi madre trajo a casa a un tal Nicolás, no protesté.

Claro que a mí no me hacía gracia tener a otro hombre bajo el mismo techo, pero la mamá volvió a sonreír, a brillar, a ponerse más joven. La calma duró unos meses y, de repente, Nicolás desapareció.

Resulta que estaba casado escuché a mi madre sollozar con la vecina. Y estaba fuera por trabajo. Claro que es mejor vivir en un piso cómodo que en un hotel.

Ay, Inés suspiró la vecina. Tienes dos peques, deberías ocuparte de ellos, no andar persiguiendo a desconocidos.

Después vino Sergio, un tío que nos llamaba cariñito a mi madre y a nosotras pajaritos. Duró medio año. Después apareció Esteban, callado, discreto y muy educado. Se quedó tres meses.

No sé por qué a mi madre le iban mal los hombres. Era guapa, buena de casa, muy cariñosa Después de Esteban hubo calma.

Ya no necesito a nadie le dije a la vecina. Mis hijos son un regalo del cielo; los criaré y los haré felices.

Yo respiré aliviado. Tenía dieciséis y soñaba con entrar a la universidad en Barcelona. Gracias a la escuela, había empezado a los seis, así que no podía irme sin el visto bueno de mi madre, ni dejar a Inés sola con una mujer que se hacía compañía con desconocidos.

¡Anda ya, hijo! exclamó mi madre cuando le conté mis planes al terminar el último curso. Claro que vas, nos las arreglaremos nosotras. Sólo que no sé si podré ayudarte con pasta se entristeció.

Yo me las veré por mis propias mañas me dije, animado. ¿Seguro que lo lograréis?

Seguro que sí.

En ese momento no sabía que mi madre no me dejaba ir por capricho. Entré en la uni, me mudé al residuo, estudié con ahínco y trabajé por las noches. No fue fácil, pero estaba listo para los retos.

Lo que no había pensado era cuánto iba a extrañar a mi madre y, sobre todo, a mi hermanita. Inés y yo éramos inseparables; ella me veía como a un dios y me obedecía a todas luces. Cuando le anuncié que me marchaba, lloró desconsolada, pero después, con una voz firme, me dijo que era lo mejor y que la esperaría.

Pasaron unos meses y, en las llamadas que hacíamos cada tres días, su tono se volvió apagado y triste. Un día, incluso se echó a llorar.

Vamos, mi pequeñita le dije con autoridad. Sécate esas lágrimas y dime qué te pasa. No mientas, ¿vale?

Obedeció, y en cinco minutos me contó algo que me heló la sangre.

Al día que me fui, mi madre trajo a casa al tío Ignacio, un buen amigo ruidoso que se plantó como el dueño del piso. Era electricista en una pequeña empresa, calvo y con la cara roja, no precisamente un galán. Se comportaba como rey con mi madre y, peor aún, con Inés. Mi madre se hacía la alfombra bajo sus órdenes, olvidándose de su hija.

Inés, con ocho años, ya iba sola a la escuela que estaba a dos calles de casa y volvía por sí misma. Mi madre dejó de acompañarla al club de natación y a la clase de teatro: Si quieres ir, ve sola, aprende a valerte.

Ignacio quería que la niña se cocinará, lave y planchara sola. Mi madre todavía le daba la razón, pero parecía que no duraría mucho. Además, a Inés no se le permitía salir de su habitación sin permiso cuando Ignacio estaba en casa, y debía evitar cruzarse con él lo más posible.

¿Qué está pasando con mamá? me quedé sin saber qué decir al escuchar a mi hermana. ¡Voy a hablar con ella! No llores, mi peque, ya lo arreglo.

Pero no resultó.

¿Yo no merezco mi propia felicidad? reprochó mi madre cuando le señalé el sufrimiento de Inés. Ignacio es un buen hombre. Inés está consentida, necesita disciplina.

Antes llamaba a mi hermana Inesita, y en los momentos de enfado la llamaba «Catalina». Ahora, de repente, la llamaba «Inesita» de nuevo, como si nada hubiera cambiado.

Mamá, ¿estás bien? ¿Te duele algo? le pregunté con tacto.

Me siento excelente me replicó, suavizando después: Inesita solo exagera un poco Extraña tus visitas, así que se imagina cosas para que la hagas sentir mejor.

No estaba seguro de si Inés estaba inventando o si mi madre tenía razón. Me tranquilicé y me concentré en los estudios, queriendo aprobar la convocatoria antes de tiempo y conseguir un curro.

El dinero hacía falta, aunque yo no bebía, no fumaba y no salía de fiesta con los compañeros. Logré aprobar casi todo, pero tuve que renunciar al trabajo.

Tengo miedo de él me lloró Inés por teléfono, aterrorizada. Se pelean con mamá, no salen de su habitación y a veces deambulan desnudos por el piso

¿En serio? repetí, sin creer lo que oía. Pero sí, tengo miedo.

Mi imaginación, que nunca había sido muy brillante, se llenó de imágenes horribles. Cogí el primer autobús que salió y volví a casa para constatar la verdad.

Ignacio merodeaba por el piso como un fantasma, mirándome con desdén, gritándole a mi madre:

«Tu hijo ha llegado y ni siquiera le has puesto la mesa al hombre».

Y ella, con una sonrisa falsa, respondía:

«Ahora, Ignacio, ya verás».

Yo no quise beber con ese «dueño». Me metí en la habitación de Inés, que ahora lloraba de alegría. Apenas escuché al tío Ignacio decirle a mi madre:

«Lo has criado mal, no respetas a los mayores», y ella balbuceó algo asustada.

Me bastó un par de días para confirmar que mi hermana no estaba inventando nada. Ignacio se había puesto al mando del piso. Intentó dar órdenes a Santi, pero yo le respondí al instante:

¡No me vengas a decir nada en mi casa!

Ah, sí respondió Ignacio, amenazante. Mira, tu hijo no me ve como a una persona. Explícale.

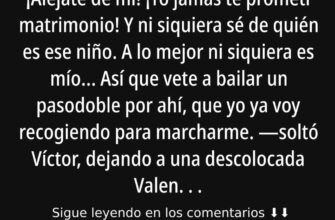

Hijito, ¿por qué te alteras? llegó mi madre corriendo. Ignacio también está registrado, podríais poneros de acuerdo, que vivamos todos juntos

¿Lo has registrado? me preguntó, sin poder creerlo. Antes nunca se te habría ocurrido.

¿Y qué? ¿Por qué Ignacio tiene que ser el inadaptado? murmuró mi madre, mirando al suelo.

Ya tiene cuarenta años, debería tener su propio piso.

Mientras discutíamos, la puerta se cerró de golpe. Ignacio, enfadado, salió de un tirón. Mi madre se lanzó a seguirlo, pero yo la sujeté.

Mamá, ¿qué está pasando? le miré a los ojos. ¿Te está manipulando? ¿Vamos al médico?

¿Qué sabes tú? sollozó. Creo que por primera vez me he enamorado ¡Y él me ama! ¿Crees que sea fácil vivir sin marido? se echó a llorar.

Yo no sabía qué decir. Me sentía atrapado entre la compasión por mi madre, la protección de mi hermana y mi propia vida. La universidad amenazaba con quedarse atrás.

Lo principal era deshacerme de Ignacio. Ningún intento de razonar con mi madre funcionó; parecía que Ignacio la tenía bajo su embrujo.

Tuve que buscar otra salida, y la red me dio la pista.

Mamá, o echas a ese compañero de casa, o me llevo a los tribunales le dije firme.

¿Qué tribunales, hijo? Ignacio vive aquí legalmente replicó ella, tan firme como antes.

Pues lo vemos. Lo registraste cuando yo era menor y ahora las cosas han cambiado. Piensa en ello no me rendí.

Ignacio, al no querer avergonzarse en un juicio, se marchó dos días después.

Mi madre ahora me miraba con ojos llenos de lágrimas, pero pronto volvió a sonreír y empezó a desaparecer de casa, como si se hubiera reconciliado con su amante.

Yo cambié a estudio a distancia y conseguí un curro en mi ciudad natal, Madrid. Espero que mi madre recupere la cordura; mientras tanto, seguiré viviendo cerca por si surge cualquier problema.