¿Cómo lo imaginas, mamá? protestó Inés, con los ojos como dos faroles que titilan. ¿Voy a vivir dos semanas con un hombre que ni siquiera conozco?

¿Y eso es desconocido? Es Íñigo, el hijo de mi prima Lidia, ¡nuestro pariente!

¿Recuerdas que jugabas con él cuando éramos niños? En aquel entonces, ¡nos quedábamos en su casa! replicó la madre, con la voz de quien recita un refrán de la abuela.

Mamá, ya casi cumplo los treinta. ¿Dónde quedó la infancia? intentó Inés abrirse paso en la conversación ¿O vuelves a querer venderme en matrimonio?

No digas tonterías, es familia, ¡así que acoge al invitado! concluyó la madre con la firmeza de quien nunca rompe lazo familiar.

Para ella, la sangre era sagrada; por eso, sin más, había impuesto a su hija que acogiera al mayor de los Íñigos, que había decidido mudarse a la capital, la ciudad de oportunidades: Madrid.

Acógelos como tal, que no tienes que echarles el ojo, si la familia está en Madrid murmuró la madre, mientras recordaba el adverbio como pariente que tanto gustaba al famoso escritor del siglo XIX, Don José Gutiérrez.

Inés, profesora de lengua y literatura en un instituto, recordaba aquel adverbio como un eco de un libro viejo, y aceptó, aunque su corazón latía como una campana oxidada. Vivían en un piso de los años 60, con una cocina diminuta que ni siquiera cabía una lavavajillas de mano; ¿cómo iba a alojar a Íñigo allí? ¡qué disparate!

El ánimo de Inés se había enfriado. Ya llevaba tiempo sola; el breve matrimonio estudiantil había durado sólo seis meses y había terminado sin hijos ni recuerdos dulces. La idea de una segunda unión no le entusiasmaba en absoluto.

Su vivienda era un modesto apartamento de la era franquista, heredado de la abuela; aunque los electrodomésticos eran anticuados, seguían funcionando: la lavadora giraba, el frigorífico enfriaba, el televisor mostraba imágenes. El salario de Inés era decente, con un sueldo de 2200 euros al mes, y sus amigas la acompañaban en los ratos de ocio. En casa la compañía la hacía su gato, Miso, llamado así por una novela de aventuras que había leído de niña.

Inés preparó una habitación para el invitado y esperó, con el corazón tembloroso, la llegada de Íñigo. La madre, como quien lanza una red sobre el agua, le aseguraba: ¡Te va a gustar!

Cuando Íñigo cruzó el umbral, recorrió el piso con paso medido, inspeccionando cada rincón como quien busca tesoros en un sueño.

¿Qué buscas, timidez? preguntó Inés, curiosa. ¿Oro y diamantes? ¿Crees que he colocado un inodoro dorado para tu llegada?

Sólo quiero saber dónde me tocará vivir respondió él, con voz profunda.

¿Y si algo no te gusta? ¿Te vas a ir? indagó Inés, ahora más intrigada.

Me quedaré, pero

¿Pero qué?

Pues nada.

Se sentaron a tomar té y a conocerse mejor. Íñigo había traído un pastelillo de almendra que Lidia le había regalado, y un pequeño bizcocho de chocolate que había comprado con sus propios euros. No era el típico parásito, sino un invitado educado.

En la vida cotidiana, Íñigo se mostró impecable: lavaba los platos sin que se lo recordaran, cocinaba sin quemar nada, y no dejaba charcos en el baño. Era, en palabras de Inés, criado para el lavabo.

¡Gracias, tía Lidia y la primera esposa de Íñigo! murmuró Inés, sin saber a quién agradecían más. Él, a su vez, había pasado por un divorcio reciente.

¡No puede ser! exclamó su amiga Larra, al enterarse del compañero de piso. ¡Es un marido listo, tienes que cogerlo!

Larra, recordando su propio fracaso con Levón, no perdía el sentido del humor.

Pero somos familia, y a mí no me cae bien replicó Inés.

¿Qué familia? respondió Larra, usando un dicho que suena a ¡a buen hambre no hay mal pan! ¿Cómo puede no gustarte? ¿Será que es? dejó la frase en el aire.

No, no, es titubeó Íñigo, intentando defenderse. Aunque era atractivo, no encajaba en el tipo de Inés. Sus ritmos biológicos chocaban: ella era ave nocturna, él, gorrión matutino.

Inés prefería una vida pausada, guiada por la sabiduría oriental que dice apúrate despacio. Íñigo, en cambio, era una máquina de movimiento constante, con un motor que palpitaba como un corazón de fuego.

El primer día, la llevó a un teatro que había reservado en línea. Inés, que nunca había sido fan del teatro, aceptó por cortesía, aunque se sentía como una marioneta en una obra de sombras. Le gustaban más los clásicos en línea, no las versiones modernas con escenografías sin telón y vestuarios extravagantes.

¿Qué? se quejaba mientras el director hablaba de nuevas visiones No entiendo por qué cambian tanto las cosas.

Íñigo, entusiasmado, intentó convencerla con argumentos sobre progreso y la gran ciudad de oportunidades, Madrid. Mientras tanto, Miso se escabullía bajo la cama, como si el gato también sintiera que el nuevo habitante no era de su agrado.

Al día siguiente, Íñigo compró una alfombra nueva y tiró la vieja que reposaba en la escalera. Inés aceptó el cambio sin protestar; el silencio lo había hecho suficiente. Después, adquirió una nueva cazuela porque la anterior se pegaba al fondo al cocinar gachas. Inés, que tomaba café con tostadas por la mañana, no comentó nada; quizás él la necesitaba para sus desayunos abundantes.

Cuando Íñigo propuso pagar la luz y el agua, Inés rechazó; percibió en ello una invasión a su espacio íntimo.

¿Qué? ¿Que pague yo la vivienda? replicó él, sorprendido, como si fuera una broma de mal gusto.

Así, el invitado siguió enviando currículums, asistiendo a entrevistas, con la esperanza de encontrar trabajo. Las respuestas llegaban como destellos en la niebla de un sueño.

A la vuelta del décimo día, Íñigo empezó a estornudar, le brotó una secreción nasal y su piel se cubrió de erupciones. Al mismo tiempo, el plazo de dos semanas llegaba a su fin, pero ninguno de los dos se marchó. Íñigo, ahora más audaz, gritaba a Inés: ¿Por qué andas con botas en la cocina? como quien cuestiona un ritual sin sentido. ¿Y por qué compraste ese detergente? que después no se quita de la ropa.

Inés se sentía como una cabeza redonda en medio de la tormenta, y empezó a pensar que el gato Miso y ella eran solo inquilinos temporales en una casa que ahora pertenecía a Íñigo.

El gato, sin embargo, seguía ignorando al recién llegado, y solo salía de debajo de la cama cuando él no estaba.

Al dieciochoavo día, la llamaron para decirle que había conseguido un puesto en una empresa madrileña, con un sueldo de 2500 euros. Íñigo, radiante, compartió la noticia con Inés, pero guardó silencio sobre su mudanza.

Inés, cansada de la cortesía, le propuso una charla al día siguiente: ¿No te cansan ya mis huéspedes, buen hombre? pero Íñigo tenía una revisión médica que debía pasar antes de iniciar su nuevo empleo.

Al día siguiente, Inés volvió del instituto y encontró la mesa puesta como para una cena de despedida.

¿Será este el último banquete? pensó, aliviada, pensando que ya no tendría que enfrentar conversaciones incómodas.

La atmósfera era festiva; Íñigo sirvió vino y, entre sorbo y sorbo, proclamó:

¡Quiero proponerte matrimonio! No es un negocio, es amor, aunque seamos parientes. dijo, con una sonrisa que parecía flotar en el aire. Tenemos casa, trabajo, y el respeto mutuo es la base de todo.

Inés abrió la boca, sin saber qué decir, cuando Miso emergió de debajo de la cama, como un fantasma felino.

¿Tienes gato? preguntó Íñigo, sorprendido.

Sí respondió Inés, incrédula ¿Es la primera vez que lo ves?

¡Primera! exclamó, como si fuera una alergia mortal. ¡Me han diagnosticado alergia al pelo de gato! se lamentó, como si fuera una sentencia.

¿No ves el arenero? le recordó Inés. ¡Vives con todo lo que notas!

¡No lo había notado! admitió él. ¡Necesito una cura que elimine la causa, no solo los síntomas! dijo el doctor, según él.

¿Anular la causa? preguntó Inés, perpleja.

Exacto, no puedo vivir con un gato en el mismo techo respondió él, con tono de sentencia.

¿Y quién te obliga? replicó Inés, con puñalada de ironía. ¿El matrimonio?

¿Qué matrimonio? replicó él, desconcertado. ¿Mi alergia no se ha filtrado hasta tu cerebro?

Nuestra afirmó él con convicción pero el gato nos interpondrá.

¡Que lo eutanices! gritó Inés, furiosa. ¡Yo lo haré! amenazó, mientras Íñigo se retiraba, dejando una frase:

No pensé que fueras tan primitiva.

¡Adiós! respondió ella, aliviada, mientras el gato se deslizaba bajo la cama, como siempre.

Al salir, el cazo que Inés usaba desapareció, y la alfombra nueva quedó allí, como un testigo silente.

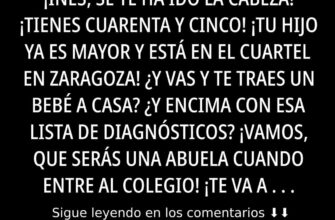

Su madre llamó, incrédula: ¿Cómo pudiste echarlo? ¡Ya se había quejado!

Quería que me pidiera matrimonio. Si eres tan buena, hazlo tú misma contestó Inés, y colgó.

Nadie volvió a llamar; quizá la cuestión ya estaba cerrada.

Así, la historia quedó como un sueño donde los lazos de sangre se entrelazaban con alergias, alfombras y gatos que emergen de la sombra, recordándonos que, a veces, la familia es solo un espejismo que se desvanece al despertar.