Hace mucho tiempo, recuerdo la historia de aquel joven llamado Marcos, que a simple vista parecía un simple portero del portal de la Hacienda del Río, pero que en realidad era un multimillonario que había decidido vivir como un hombre corriente para buscar algo que el dinero jamás le habría comprado: el amor verdadero.

Marcos estaba harto de las mujeres que sólo le sonreían por su fortuna. Abandonó su mansión, sus coches de lujo y sus trajes de seda, y se instaló en una humilde habitación cerca del portal, donde cobraba lo justo por vigilar la entrada y apenas tenía para el pan. Cada día, bajo el sol de Castilla, se plantaba en la puerta y observaba pasar a los vecinos, sin que nada le recordara su pasado de riqueza.

A pocos metros de la hacienda había una pequeña taberna llamada El Rincón de Zoraida. Era famosa por sus platos baratos pero sabrosos: lentejas, garbanzos con morcilla, guiso de pollo y patatas fritas. La dirigía Doña Zoraida, una mujer recia y laboriosa, junto a su hija Dolores y a su sobrina Inés, que había sido acogida por la familia tras quedarse huérfana. Inés vivía bajo el mismo techo que su tía y su cuñada, trabajando sin quejarse, pues la cocina era su pasión.

Marcos acudía a la taberna cada tarde para comer. Inés notó algo extraño: él siempre pedía la comida sin carne. Al principio pensó que simplemente no le gustaba, pero después de varios días sospechó que quizá le faltaba dinero. Una tarde, se acercó y le preguntó con voz suave: ¿Por qué nunca pides carne? Marcos, con la mirada cansada, respondió: No tengo para ello. Su corazón se encogió al oírlo. ¿Eres el portero, no? preguntó ella. Él asintió. Acabo de empezar, las cosas son duras. Inés, que conocía la escasez, sintió una punzada de compasión.

Al día siguiente, Inés se aventuró a colocarle, en secreto, un trozo de carne en su plato. No se lo digas a nadie, susurró. Marcos, sorprendido, probó el pedazo y sintió, por primera vez en años, el sabor de la vida. Ese gesto se repitió día tras día; cada comida se convertía en un pequeño regalo y, poco a poco, Marcos empezó a esperar el almuerzo no solo por la comida, sino por el gesto de Inés y su sonrisa.

Una noche, cuando la taberna cerraba, Marcos esperó fuera. Inés salió y él, con timidez, le dio las gracias. Solo es carne, rió ella. No, no es solo carne. Es tu bondad, contestó él. Se miraron un instante, y ella, en tono de broma, dijo: Podrás pagarme cuando seas un portero rico. Marcos rió, aunque su mente se llenó de la pregunta: ¿qué diría ella si supiera quién era en realidad?

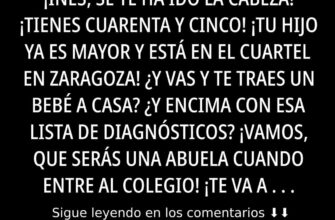

El tiempo pasó y la bondad de Inés siguió alimentando a Marcos. Un día, mientras ella ocultaba el trozo de carne en la bolsa del portero, la hermana de Doña Zoraida, Dolores, entró repentinamente y la descubrió. ¿A quién le vas a dar esa carne?, espetó, cruzando los brazos. Inés, temblorosa, mintió: Al portero, por compasión. Dolores, desconfiada, la agarró del brazo y la llevó ante su madre, Doña Zoraida, quien, furiosa, la regañó: ¡No vuelvas a robar carne de mi casa!. Inés, entre lágrimas, intentó explicarle a su tía que era por amor al portero, pero Doña Zoraida la castigó con una bofetada y la obligó a pagar la deuda que había contraído.

El padre de Inés, don Antonio, un tío rico que nunca la había tratado con cariño, la reprendió violentamente cuando descubrió que había tomado dinero de su despacho para ayudar a Marcos. Lo golpeó con un cinturón, llamándola desgraciada y amenazándola de casarla con el cacique del pueblo, el señor Emilia, en tres días. Inés, herida y humillada, se refugió en su habitación, rezando por ayuda.

Una madrugada, sin que nadie la viera, Inés escapó al fondo de la hacienda, donde Marcos solía descansar después de su turno. Lo encontró sentado en un banco, pensativo, y al verla su rostro se iluminó. Inés, te he extrañado, murmuró. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, le confesó: Te amo desde el primer día. Marcos, temeroso, le respondió que debía consolidarse antes de prometerle matrimonio. Ambos acordaron esperar, mientras él buscaba una solución a su problema de alquiler.

Desesperado por ayudar a Inés, Marcos aceptó un préstamo de su viejo amigo, el conde de la zona, para pagar el alquiler. Inés, al enterarse, quiso devolver el dinero que había tomado del bolsillo de su tío, pero él la detuvo: No acepto tu dinero robado; el robo nunca es la respuesta. Con el corazón encogido, Inés devolvió el dinero y volvió al trabajo, mientras la tensión en la casa crecía.

Don Antonio, al descubrir el dinero desaparecido, acusó a Inés de robar y la azotó de nuevo, jurándole que la entregaría a la boda con el cacique. Inés, temblando, intentó escapar, pero fue atrapada y condenada a la boda forzada. Cuando la noticia llegó a los oídos de Marcos, él, sin pensarlo dos veces, tomó su coche negro, un modelo de lujo que nunca había dejado a la vista, y se dirigió a la casa de Inés con la determinación de salvarla.

Al llegar, la familia de Inés lo recibió con incredulidad; don Antonio, seguro de su victoria, se rió y dijo: ¿Crees que puedes impedir la boda?. Marcos, con voz firme, respondió: Soy el hijo del comisario. No me subestimes. Los guardias que había enviado don Antonio se mostraron desconcertados al reconocer al hijo del jefe de policía; sus miradas cambiaron y, tras una breve discusión, aceptaron que no podían detenerlo. Don Antonio, humillado, cayó de rodillas y rogó perdón.

Inés, al oír los gritos, salió corriendo del interior, descubriendo a Marcos en la puerta. Pensé que te había perdido, sollozó. Él la abrazó y, entre lágrimas, le prometió que nunca la abandonaría. Con un beso, sellaron su reencuentro y, poco después, el padre de Marcos, el conde Ricardo, les dio su bendición para casarse.

La madre de Marcos, Doña Isabel, había sido la más renuente: ¿Cómo puede casarse con una huérfana sin recursos?. Pero tras ver la determinación de su hijo, y escuchar la historia de Inés, aceptó finalmente, diciendo: El amor vale más que cualquier fortuna. El padre, el conde Ricardo, añadió: Si ella es la mejor para ti, la aceptaremos.

Así, dos días después, la boda se celebró en la gran sala del palacio familiar, adornada con luces doradas y flores de lis. Inés, vestida de blanco, relucía como la luna; Marcos, con el corazón latiendo con fuerza, la recibió en el altar. El sacerdote, con voz solemne, los unió: ¿Aceptas, Marcos, a Inés como tu esposa?; ¿Aceptas, Inés, a Marcos como tu marido?. Ambos respondieron con un Sí firme y se besaron, mientras la sala estallaba en aplausos.

Los años pasaron y la pareja fundó una vida llena de bondad. Marcos dirigió sus negocios con justicia, mientras Inés creó una fundación para ayudar a huérfanos y familias necesitadas. Dolores, la hermana de Doña Zoraida, cambió su vida, estudió y se convirtió en trabajadora social, asistiendo a jóvenes en situaciones de abuso. Doña Isabel, que antes había rechazado a Inés, se convirtió en su mayor defensora, tratándola siempre con respeto y cariño.

Al final, la historia nos recuerda que el amor auténtico trasciende la riqueza, la posición y los prejuicios. Aquellos que supieron reconocer el corazón, como Marcos y su familia, hallaron la verdadera felicidad. Así quedó grabado en la memoria de los que aun hoy todavía susurran esta vieja leyenda castellana.