Lucía perdió su entrevista de trabajo por ayudar a un anciano que se desmayó en una transitada calle de Madrid. Pero al entrar en la oficina, casi se desvaneció al ver lo que descubrió…

Lucía abrió su bolso y contó los pocos billetes arrugados que quedaban dentro, soltando un suspiro profundo. El dinero se acababa peligrosamente, y encontrar un buen empleo en Madrid era más difícil de lo que jamás había imaginado. Repasó mentalmente la lista de la compra, intentando calmar su corazón acelerado. El congelador guardaba unos muslos de pollo y hamburguesas congeladas. La despensa tenía arroz, pasta y una caja de bolsitas de té. Por ahora, podría apañarse con un litro de leche y una barra de pan de la tienda de la esquina.

“Mamá, ¿adónde vas?” La pequeña Sofía salió corriendo de su habitación, sus grandes ojos marrones buscando a Lucía con preocupación.

“No te preocupes, cielo,” dijo Lucía, forzando una sonrisa para ocultar sus nervios. “Mamá solo va a una entrevista de trabajo. Pero adivina qué: la tía Carmen y su hijo Lucas vendrán en un rato para estar contigo.”

“¿Lucas viene?” El rostro de Sofía se iluminó, aplaudiendo de emoción. “¿Traerán a Nube?”

Nube era el gato atigrado de Carmen, una bola de peluche y ternura que Sofía adoraba. Carmen, su vecina, se había ofrecido a cuidar a Sofía mientras Lucía iba a una entrevista en una empresa de distribución alimentaria en el centro. Llegar hasta allí suponía un largo trayecto en autobús y metro, más tiempo del que duraría la propia entrevista.

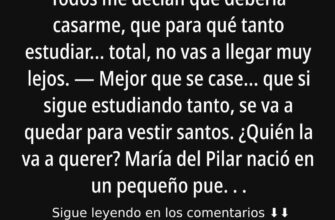

Llevaban dos meses desde que Lucía y Sofía se mudaron a la capital. Lucía se reprochaba aquella decisión impulsiva: dejar atrás su vida con una hija pequeña, gastar casi todos sus ahorros en el alquiler y la comida, confiando en encontrar trabajo pronto. Pero el mercado laboral en Madrid era implacable. A pesar de sus dos carreras y su determinación, hallar un puesto estable parecía como perseguir el viento. En su pueblo natal, Toledo, su madre, Rosa, y su hermana pequeña, Ana, dependían de ella. No eran muy hábiles para arreglárselas solas.

“Nube se quedará en casa, cariño,” dijo Lucía con dulzura. “No le gustan los viajes. Pero pronto iremos a casa de la tía Carmen y podrás abrazarlo todo lo que quieras.”

“¡Yo también quiero un gato!” Sofía frunció el ceño, cruzando los brazos.

Lucía negó con la cabeza y soltó una risa suave. Sofía siempre se ponía así cuando hablaban de mascotas. En Toledo, en casa de la abuela Rosa, habían dejado a Sombra, su gato negro, y a un perrito ladrador llamado Canela. Sofía jugaba con ellos cada vez que los visitaba, y ahora los echaba mucho de menos.

“Cariño, este piso es alquilado,” explicó Lucía. “El casero no permite mascotas.”

“¿Ni siquiera un pececito?” preguntó Sofía, alzando las cejas.

“Ni siquiera un pececito.”

En ese momento, las mascotas eran lo último en la mente de Lucía. Solo pensaba en una cosa: conseguir trabajo. Sus ahorros se agotaban, y cada día traía más angustia. Al menos había pagado seis meses de alquiler por adelantado, pero eso casi la dejó sin un euro.

El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Carmen y su hijo de cinco años, Lucas, estaban en la puerta. Como siempre, Carmen llevaba un tupper con galletas caseras de chocolate y una rebanada del famoso bizcocho de limón de su madre. Al igual que Lucía, Carmen era madre soltera, pero vivía con sus padres en un piso pequeño cerca. Ahorrar para una casa propia en Madrid era como soñar con ganar la lotería.